Je suis aux prises avec la question de l’écriture des femmes, de la littérature féminine. Existe-t-il une littérature dite féminine ? Serait-il préférable d’utiliser l’expression « littérature écrite par des femmes » ? En 2023, quelle est la place des femmes dans l’univers littéraire ? Ces questions et d’autres se sont ouvertes sans que j’aie des réponses bien élaborées. Il y a des réponses immédiates, que je peux donner sur un coup de tête, sans trop réfléchir. Mais je les soupçonne, parce qu’ils sont pris par ma propre place de femme ainsi que par la bulle que j’ai fini par me créer, imprégnée de lectures d’écrivaines.

En pensant à tout cela, j’ai été emmené dans mon enfance, à un moment précis. Moi, en 3ème année d’école, observant que la prof de portugais chaque fois qu’elle écrivait en minuscule et en cursive la lettre « L » – coïncidence ou pas, la lettre de mon nom – faisait une petite courbe, une petite déviation dans le tracé d’un des côtés de la lettre. Au bout d’un moment, je me suis souvenu du nom de cette enseignante, Rita. L’enseignante Rita ne m’a pas appris à lire et à écrire, mais d’une manière ou d’une autre, avec sa petite courbe dans mon écriture, elle m’a marqué. C’était une époque où, déjà alphabétisée, je m’appropriais de plus en plus de lettres et de mots, d’écriture et de lecture.

À partir de ce souvenir, je suis remonté plus loin dans le temps. Je me suis souvenu de l’institutrice Josélia – dont le nom m’est venu très facilement à l’esprit – qui, en effet, m’a appris à lire et à écrire. Et quand j’écris ceci, je ressens une profonde émotion pour cet acte accompli par elle, et par moi, en conséquence. Je me souviens qu’il y avait des familles de syllabes, ba-be-bi-bo-bu, da-de-di-do-du, la-le-li-lo-lu. C’est avec cette femme, prénommée Josélia, que j’ai appris les paroles, leurs phonèmes, leurs orthographes. C’est avec les lettres qu’elle m’a apprises que j’écris maintenant, c’est avec elles que je lis des textes tous les jours.

Avoir Clignote de ma classe à Jardim III, de mes collègues alphabétiseurs. Je pense à ces garçons et à ces filles et je me demande si l’un d’entre eux n’est pas passé plus directement par les lettres, si l’une de ces filles est devenue écrivaine.

À partir de ce bref tour d’histoire avec les lettres, j’ai fait une incursion dans l’histoire de la participation des femmes à l’Académie brésilienne des lettres. C’est une petite coupure pour penser l’espace des femmes dans les paroles, mais que je considère comme assez symbolique.

Les femmes à l’Académie brésilienne des lettres

L’ABL a été fondée en 1897, à Rio de Janeiro, par un groupe d’écrivains – parmi eux, Machado de Assis, Olavo Bilac – dans le but de cultiver la langue portugaise et la littérature brésilienne. Il se compose de quarante membres effectifs et à vie, d’où le nom d'"immortels », et de vingt membres correspondants étrangers. L’Académie a eu une participation importante à l’Accord orthographique de 1945 et en 1990. En 1909, il a commencé à décerner des prix littéraires, dans le but d’encourager différentes manifestations culturelles.

Jusqu’en 1976, elle était composée strictement d’hommes. Il a fallu huit décennies d’activité pour qu’une femme, l’écrivaine Rachel de Queiroz, prenne place à l’ABL. Depuis le début de l’Académie, il n’y a pas eu de restriction à l’entrée des femmes dans son statut ou son règlement intérieur, puisque les textes stipulent que « seuls les Brésiliens qui ont, dans l’un des genres de la littérature, publié des œuvres de mérite reconnu ou, en dehors de ces genres, des livres de valeur littéraire, peuvent être des membres effectifs de l’Académie. Les mêmes conditions, à l’exception de celle de la nationalité, sont exigées pour les membres correspondants ».

Cependant, en 1930, lorsque l’écrivaine Amélia Beviláqua a fait sa proposition de candidature, les membres se sont agités et lui ont opposé leur veto, justifiant que le terme « Brésiliens » ne se référait qu’aux personnes du sexe masculin. (Face à cette manœuvre ridicule et misogyne, une pause pour prendre une grande respiration et lever les yeux au ciel).

En 1951, vingt et un ans après l’épisode, un changement « discret » a été apporté au règlement intérieur, qui stipulait que les membres effectifs seraient élus parmi les Brésiliens, « de sexe masculin ». En 1970, la discussion sur l’entrée des femmes reprend avec la proposition de candidature de Dinah Silveira de Queiroz, qui avait déjà reçu le prix Machado de Assis, offert par l’Académie elle-même, en 1954. Sa candidature a également été rejetée, sur la base de la modification susmentionnée du règlement. La réponse du président de l’ABL de l’époque, Athayde, a été la suivante :

Considérant que, comme on le sait, l’illustre écrivaine Dinah Silveira de Queiroz a honoré l’Académie d’une lettre dans laquelle elle demande son inscription en tant que candidate. Il procéda ainsi en supposant que le régiment de l’Académie était toujours le même qu’il était au moment de sa fondation, à l’époque de Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Sílvio Romero, José Veríssimo, Carlos Laet, Rui Barbosa et bien d’autres.

En d’autres termes, Athayde attribuait la proposition de Dinah à son manque de connaissances sur le changement qui avait été opéré en 1930. Comme si avant le changement, une femme avait déjà été élue... Selon les mots d’Athayde, Dinah était une « écrivaine illustre », a « honoré » l’ABL avec sa proposition, mais elle n’était pas assez illustre pour que sa candidature soit acceptée, ni assez d’honneur pour l’association de l’avoir dans sa composition.

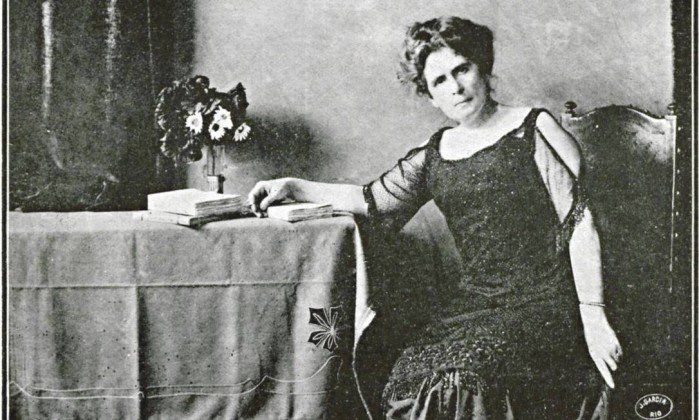

Avançant dans la recherche sur la participation des femmes à l’ABL, j’ai été ramenée à sa fondation, quand j’ai découvert qu’il y avait, dans le groupe d’intellectuels qui l’idéalisaient, une seule femme, l’écrivaine Júlia Lopes de Almeida. Dans une première recherche qui est faite sur l’Académie, le nom de Júlia n’apparaît pas, ce qui est emblématique. Il est nécessaire de joindre les termes « ABL » et « femmes » pour que son nom émerge.

À l’époque, l’écrivain Lúcio de Mendonça aurait jugé juste d’offrir une chaire à Júlia, mais ses collègues n’étaient pas d’accord, arguant qu’il n’y avait pas de femmes à l’Académie française des lettres, qui avait été l’inspiration de la Brésilienne. Pour donner la touche finale, celui qui a repris le fauteuil qui serait le sien était son mari Filinto de Almeida ( !!).

Reprenant l’occupation effective des sièges par les femmes, après Rachel de Queiroz, Dinah Silveira de Queiroz a finalement été élue en 1980 pour composer l’ABL. Après elle, Lygia Fagundes Telles (1985), Nélida Piñon (1989) – la première femme en 100 ans à présider l’Académie –, Zelia Gattai (2001), Ana Maria Machado (2003), Cleonice Berardinelli (2009) et Rosiska Darcy de Oliveira (2013).

La dernière femme à avoir pris ses fonctions en tant qu’immortelle est l’actrice Fernanda Montenegro, en 2022. Le 20 avril dernier, Heloísa Buarque de Holanda a été élue pour reprendre le siège 30, précédemment occupé par Nélida Piñon, décédée en décembre de l’année dernière. Heloísa prendra ses fonctions le 28 juillet. Afin d’avoir une dimension numérique, elle sera la 10e femme à occuper une chaire à l’ABL, sur plus de 260 écrivains qui ont déjà occupé les 40 chaires de l’Académie, en 126 ans d’existence.

La visite de l’histoire de l’Académie met en évidence la difficulté que les femmes ont rencontrée à occuper des places centrales, des lieux de protagonisme, non seulement à faire reconnaître leur production littéraire mais aussi à occuper un espace de prestige et de pouvoir. Il est toujours important de souligner à quel point la lecture et l’écriture sont de puissants outils d’émancipation. Ainsi, essayer d’effacer et d’éloigner les femmes de cet univers n’est pas un fait donné par hasard. Au contraire, il contient une intention claire de maintenir les femmes reléguées à certains espaces et fonctions, déterminés, évidemment, par les hommes.

Enregistrer le nom de ces femmes ici est donc un moyen simple, mais je crois important, de les honorer, de les honorer et d’éviter qu’elles ne soient effacées de l’histoire comme cela a été essayé tant de fois. Nommer ces femmes qui, chacune à leur manière, font partie de mon cheminement avec les lettres, la lecture et l’écriture, est une façon de les remercier.

Pour Josélia, Rita, pour toutes les femmes qui composent l’éducation de base – un domaine composé majoritairement de femmes et qui est tellement sous-valorisé – des femmes responsables de l’alphabétisation des enfants et des adultes. Pour Júlia, Dinah, Nísia, Maria Firmina, Carolina, Ana Maria, qui, avec une insistance infatigable, un élan transgressif, un talent littéraire, ont ouvert la voie à tant d’autres. Des femmes qui m’ont précédée et qui m’ont permis d’écrire ici aujourd’hui.

Remarque : Avec le temps, je viens de voir que l’auteur Marina Colasanti a été annoncé comme le lauréat du Prix Machado de Assis 2023. Hourra!! Je vous informe également que la semaine prochaine sera lancé le premier livre de la collection pour enfants « Femmes insoumises » , coordonnée par Patrícia Valim et Valeska Zanello, qui racontera l’histoire de personnalités importantes, principalement brésiliennes. La collection vise à sortir de l’invisibilité les femmes qui sont restées cachées ou effacées de la culture.

Obs.2 : Les informations sur l’ABL ont été tirées de plusieurs sites qui apparaissent sur la première page de recherche Google, avec les mots « Académie brésilienne des lettres » et « femmes ABL ». Les données les plus détaillées sur la participation des femmes dans l’association concernée sont tirées de l’article « Les femmes et l’Académie brésilienne des lettres » et les informations les plus récentes provenant de sites d’actualités.

Je renvoie également le lecteur à l’introduction « La lutte des femmes à l’Académie brésilienne des lettres » , qui contient un bref résumé de la participation des femmes, avec de superbes photos.